次世代教育の一環として、広島県内の高校生・高専生・大学生を対象にカーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ夏の特別イベントを開催しました。

将来的な、カーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う人材育成に向け、CHANCE会員協力のもと、イベント「カーボンリサイクル×自動車産業 夏の特別授業 in MAZDA」を開催しました。カーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別講義や、広島県の基幹産業である自動車産業における取組を見学することにより、カーボンリサイクルの知識を深め、この分野に興味を抱く契機とすることを目的として、20名の皆様にご参加いただきました。

●開催日 2025年8月20日(水) 9:45~16:25

●開催場所 マツダ株式会社 本社

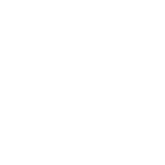

■プログラム① カーボンリサイクル特別講義

午前中のプログラムとして、マツダ株式会社会議室にて、特別講師に公益財団法人中国地域創造研究センター 産業創造部 イノベーション推進グループ 主席研究員 江種 浩文 様、広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 中井 智司 様をお招きし、カーボンリサイクルやカーボンニュートラルに関する特別講義を行いました。

はじめに江種様からは、「地球温暖化とカーボンリサイクル」をテーマに、カーボンニュートラルの実現を目指す背景としての地球温暖化の現状や、二酸化炭素を資源として活用するカーボンリサイクルという概念と関連技術についてお話しいただきました。

その中で、自動車産業とカーボンニュートラルの関わりについても触れ、電気自動車はガソリンを使用する自動車よりも部品の数が少ないことを例に挙げて、脱炭素に向けた新技術の開発により既存の雇用が失われるリスクがあることを示しました。そのうえで、自動車をはじめとするものづくりが盛んな広島県では、カーボンニュートラル実現へ向けた取組の地域産業への影響が大きいため、人々の理解を得ながら、地域で一体となって持続可能な開発に取り組んでいく必要があることを説明いただきました。

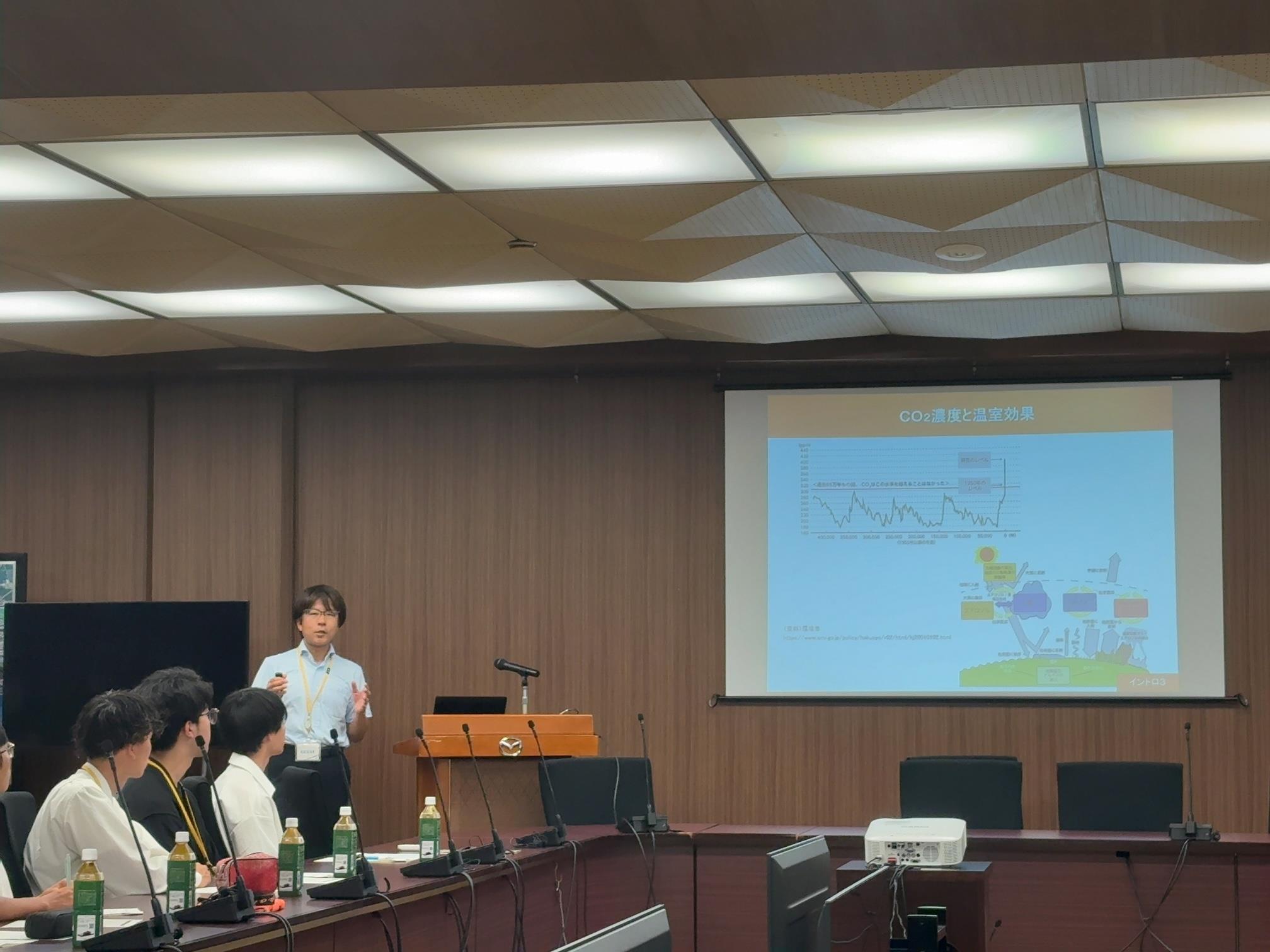

続いて中井教授より、マツダ株式会社と共同研究を行っているテーマである、「自動車工場から廃棄される未利用窒素、リン資源の藻類培養への利用」について、お話しいただきました。微細藻類はサプリメントや化粧品等の商品に利用できる様々な有用物質を持っており、中でも脂質を生産する種類は、バイオ燃料の原料として注目されています。中井教授からは、マツダ株式会社で排出される自動車製造時の廃液を使って微細藻類を培養することを目指し研究を行い、一定の成果を得ていることをご報告いただきました。

最後に、マツダ株式会社より、「CN(カーボンニュートラル)実現に向けたマツダの取り組み」として、省エネや自社発電設備の整備、再生可能エネルギーの活用といった取組のほかにも、バイオ成型炭やバイオ燃料などのカーボンニュートラル燃料の導入に力を入れていることをお話しいただきました。

参加者は真剣にメモを取りながら説明に聞き入っており、「マツダでは、自分達が直接関わる製造工程だけでなく、資源の採掘から廃棄までの全ての過程を考慮して、カーボンニュートラルを実現しようとしていることを知り、印象に残った」「カーボンニュートラル燃料を導入することで、既存のインフラや自動車をそのまま活用して、二酸化炭素の削減をするという発想の転換に驚いた」といった声が見られました。

■プログラム② マツダ社員・特別講師を交えたランチミーティング

続いて、マツダ株式会社より3名の若手社員の皆様にご協力いただき、特別講師の江種様、中井様を交えながら、ランチミーティングを行いました。参加者は、研究開発、車、仕事など様々な興味・関心について積極的に質問し、和やかな雰囲気で意見交換を行いました。また、イベントの他の参加者と、学校・学年の枠を超えて交流している様子が印象的でした。

参加者からは、「マツダの社員の方に、マツダへの就職理由やマツダの車のことなど、なかなか聞く機会がない内容について質問することができて良かった」「他校の学生と会話するきっかけがあったので嬉しかった」といった声が聞かれました。

■プログラム③ マツダ株式会社構内見学

午後からは、2班に分かれてマツダ株式会社の構内を巡り、午前中の講義にて紹介があったバイオ成型炭とバイオ燃料の研究開発・実証を行う現場を見学しました。普段は立ち入ることのできない場所とあって、参加者は目を輝かせた様子で説明を聞いていました。

はじめに、微細藻類の培養実証試験場では、開発の担当者より、油脂生産能力の高いナンノクロロプシスを使った培養の実証研究について、自社火力発電所の排ガスに含まれるCO₂を利用した培養方法の検討や、効率的な培養条件、油脂抽出までのエネルギーコストの低減など、様々な研究課題に取り組んでいるとの説明がありました。また、バイオ燃料の商用化や社会実装に向けては、全国の企業や行政とも連携しながら、取組を進めていくことが大切であることを学びました。

参加者は説明を受けて、「今ある培養プールでどのくらいの量のバイオ燃料がつくられるのか」「収穫までにどのくらいの時間がかかるのか」など、積極的に質問をしていました。また、同席していた、この場所で実際に研究を行っている特別講師の中井様に対しても、時折疑問点を投げかけながら、考えを深めている様子でした。

続いて、バイオ成型炭について研究開発ラボとキュポラの2つの施設を見学しました。自動車部品を製造する際のキュポラの燃料を石炭コークスからバイオ成型炭へ転換するにあたり、様々な原料の検討を進めており、将来的には周辺地域から原料を調達し、100%バイオ成型炭での安定稼働を目指していることを、実験の際の動画や実際のバイオ成型炭を用いて説明いただきました。

参加者からは、「バイオ成型炭の材料に、レモンの皮や淹れ終わったコーヒー殻なども検討していると聞き、印象に残った」といった声も聞かれました。稼働しているキュポラや製造ラインを背景に説明を聞いたことで、より興味・関心を惹かれた参加者が多い様子でした。

見学全体を通して、参加者からは、「マツダの構内は非常に広く、自動車の組み立ての工場だけではないことに驚いた」、「マツダの社員も行く機会があまりない場所を見学できて、とても貴重な経験になった」、「見学する前までは部品を作るだけだと思っていたが、コスト削減やカーボンニュートラル実現に向けて試行錯誤しながら操業していることが分かり感動した」といった意見が聞かれ、参加者にとって、とても良い刺激になったことがうかがえました。

■まとめ

イベント全体を通して、未来社会への貢献が期待される技術であるカーボンリサイクルについて、特別講師の講義を通じて理解を深めるとともに、広島の産業を支えてきたマツダ株式会社が、CO₂の削減や環境に配慮した自動車づくりにどのように向き合っているのかを、実際にマツダ株式会社の構内を見学しながら学ぶことができました。

参加者からは、「カーボンニュートラルを達成するために活躍されている方々のお話を直接伺い、大学等の研究内容と企業の取組の繋がりを感じることができた」「今まで、マツダについて車づくりの側面しか知らなかったが、車の製造・使用等が影響を与えている地球温暖化への配慮だったり、燃料へのこだわりだったりと、地球環境に関しても取り組んでいることを新しく学んだ」、「バイオ燃料についてマツダが熱心に取り組んでいることを始めて知った。現在は小規模な培養槽での実証実験の段階だが、将来的にスケールアップして、環境に優しく値段も安いバイオ燃料が商用化されることが楽しみになった」などの感想・意見がありました。今後も、より充実させたプログラムの提供に向けて努めてまいります。

<協力企業等>

・マツダ株式会社

・広島大学

・公益財団法人中国地域創造研究センター