近畿大学附属広島高等学校東広島校の生徒を対象としたカーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。

将来的な、カーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う人材育成に向け、近畿大学附属広島高等学校東広島校の全校生徒のうち希望者32名を対象に、カーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。

●開催日 2025年7月22日(火)14:00~15:30

●開催場所 近畿大学附属広島高等学校東広島校

■授業風景

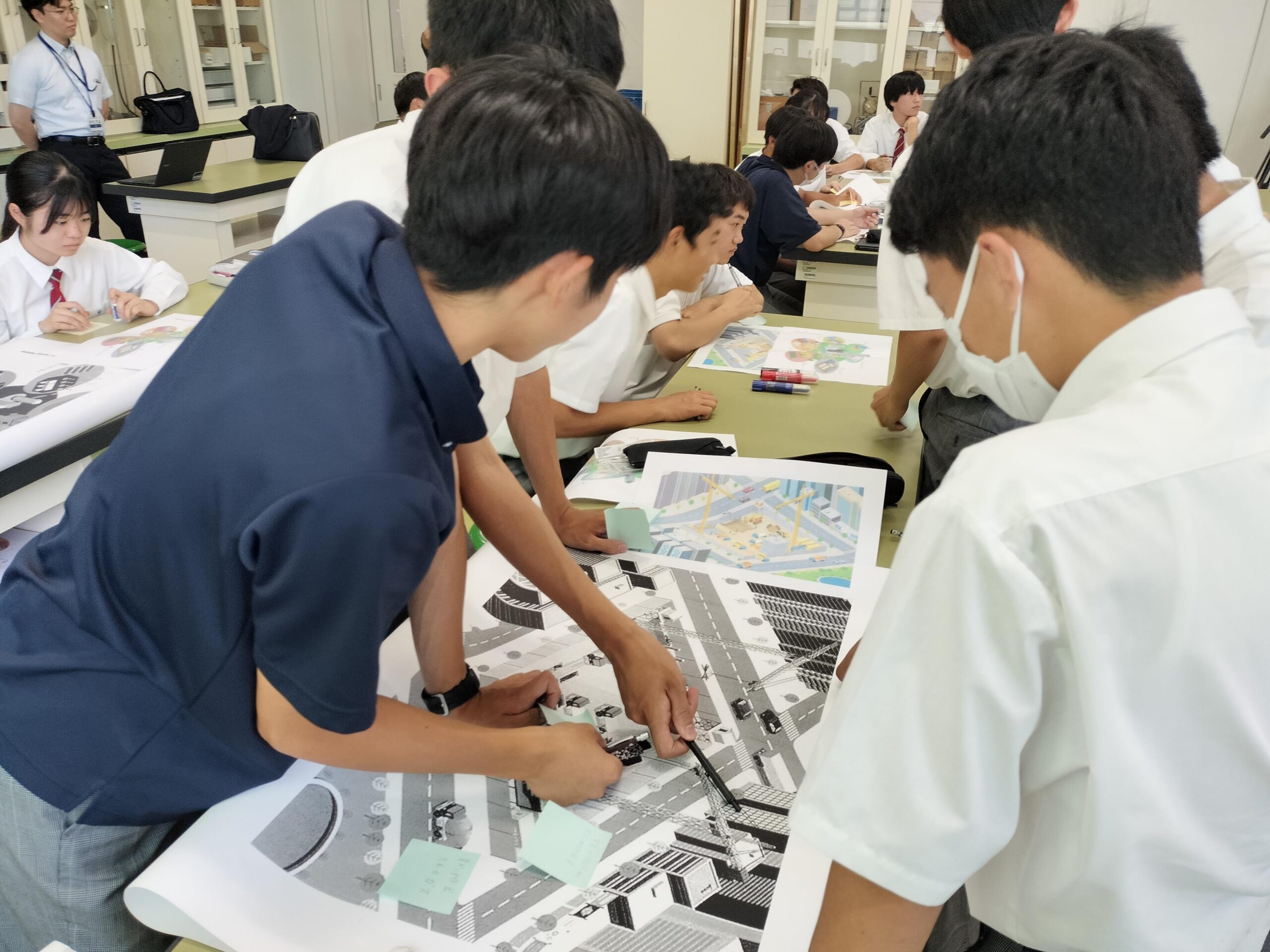

テーマを「二酸化炭素×建設」と題し、地球温暖化と二酸化炭素の関係性や、カーボンニュートラルの実現に向けて、どのような目標や対策があるのかを学んだあと、実際に取り入れられている建設技術やカーボンリサイクル製品を使った環境にやさしいまちづくりの方法を、グループに分かれて考えました。

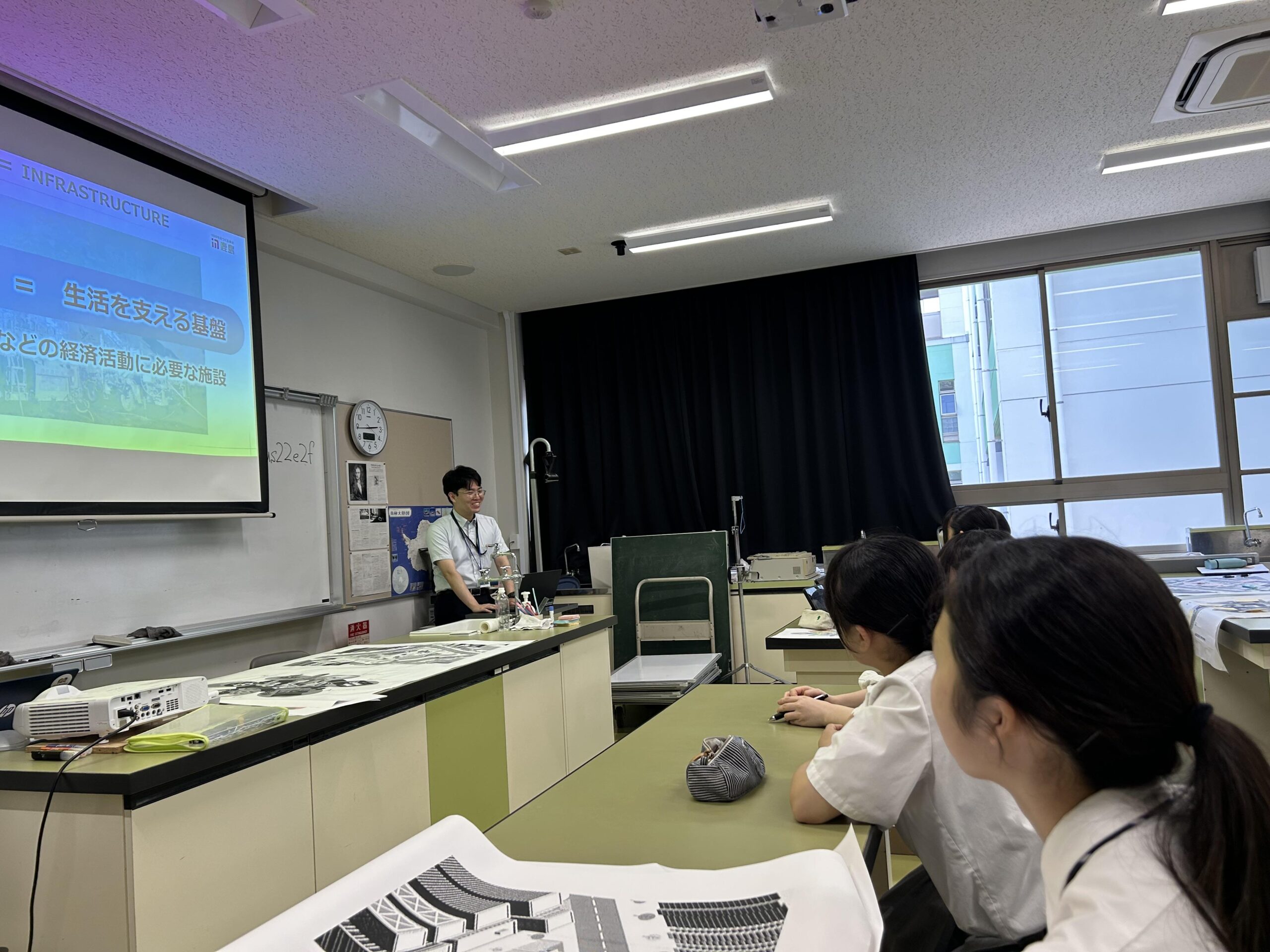

はじめに、広島県から、テーマのうち、「二酸化炭素」に関する講義を行いました。現在、地球温暖化がどの程度進行しているのかをグラフや表を用いて説明した後、建設現場における二酸化炭素の排出される場面を想像し、図面に付箋を貼りながらグループで話し合いを行いました。

その後、建設業界では様々な場面で二酸化炭素を多く排出しており、製鉄やセメントなどの一部の材料は、製造時にどうしても二酸化炭素を排出してしまうため、カーボンニュートラル達成へ向けてのハードルがかなり高いことを学びました。

二酸化炭素は、本来は生物が活動するために必要な酸素を生成するのに不可欠な物質で、二酸化炭素の排出量と森林等による吸収量のバランスを均衡にしてカーボンニュートラルを実現させることが持続可能な社会の実現に必要であると学びました。

生徒からは、「二酸化炭素は悪いものという印象が強かったが、二酸化炭素がないと酸素が生み出されないことが分かり、悪いと一蹴するのは良くないと思った」「地球温暖化対策として二酸化炭素の排出を削減するだったり、活用することなど様々な方法が考えられていることがわかり興味が湧いた」といった声が聞かれ、二酸化炭素の捉え方や印象が変わり、驚いている様子でした。

次に、鹿島建設株式会社より、脱炭素・資源循環・自然再興の3つの視点で捉えた、カーボンニュートラルと持続可能な都市開発に向けた技術や取組をご紹介いただきました。その中で、カーボンリサイクル技術の一つとして、二酸化炭素を吸収・固定して固まるカーボンネガティブコンクリート「CO₂-SUICOM」を紹介し、二酸化炭素がどのようにしてコンクリートの中に取り込まれていくのかといった仕組みや、2025年の日本国際博覧会での展示などの実装事例をご説明いただきました。

生徒からは、「コンクリートは環境に良くないイメージが強かったが、コンクリートに二酸化炭素を吸収させることができる技術があることを知って驚いた」「まちづくりをするにも、二酸化炭素の排出を抑えることができるように工夫をする必要があると知った」などの感想が寄せられました。

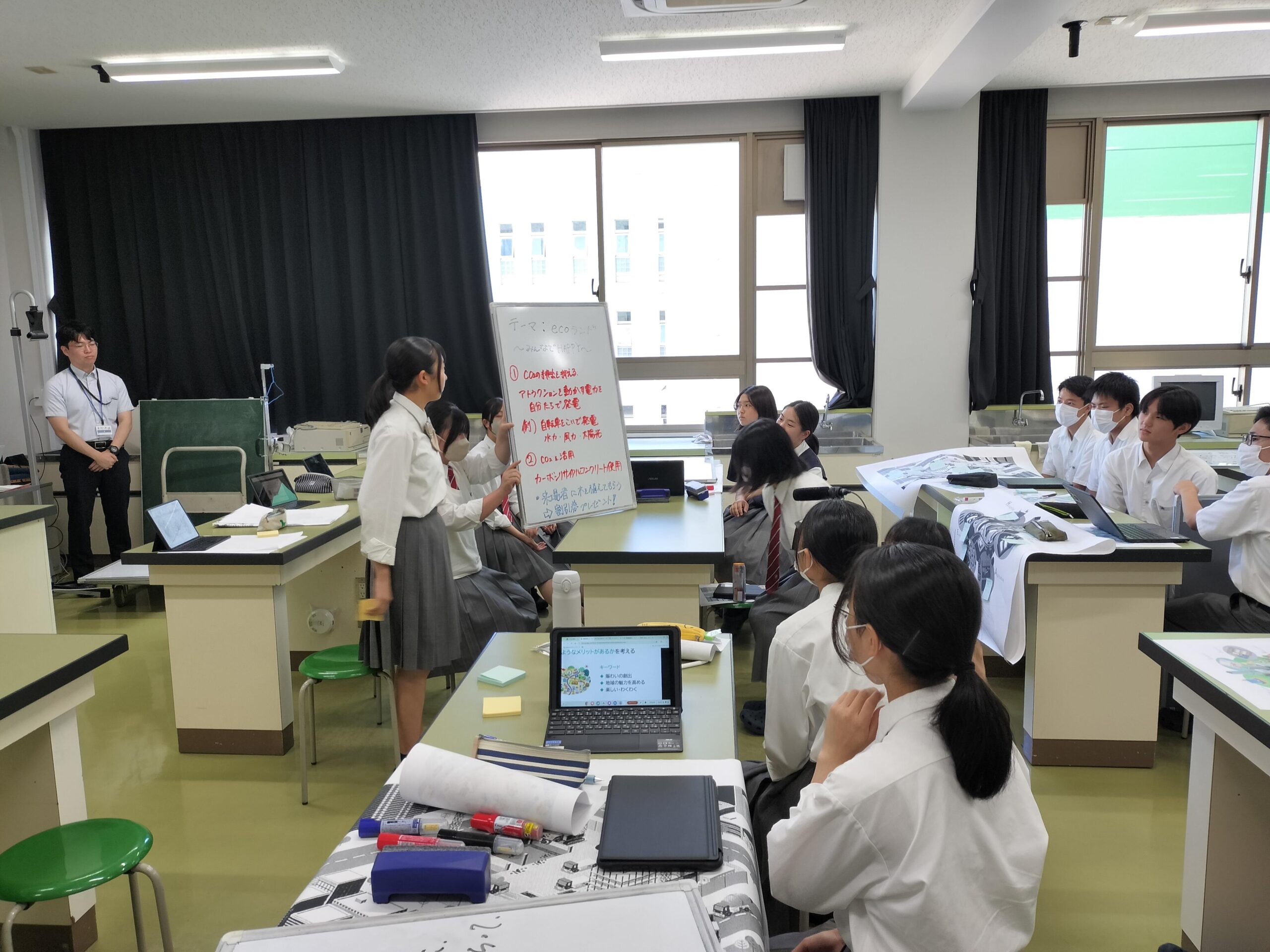

最後に、講演内容のまとめとして、グループに分かれて、①二酸化炭素の排出を抑える、②二酸化炭素を活用する、の二つの側面を取り入れた環境にやさしいまちづくりのアイデアを出し合いました。高校生ならではの柔軟な発想で、「3Dプリンターを使って家を建てることにより二酸化炭素の排出を抑えると同時に、家の中で排出された二酸化炭素を燃料に変えて使う」「アートをテーマに、カーボンリサイクルコンクリートや植物を組み合わせた芸術作品をまちに設置し、憩いの場を作る」といったアイデアを提案していただきました。

特別授業を通して、生徒からは「植物等によって二酸化炭素の排出量を減らすという観点でしか地球温暖化と二酸化炭素の関係を捉えていなかったが、二酸化炭素を固定する、そして使用することで循環させるという新しい視野が芽生えた」「二酸化炭素削減の方法として、今までは植物を植えることしか考えがなかったが、地中に埋めたり、コンクリートの内部に固定したり、いろんな方法があると知って驚いた」との感想がありました。

■まとめ

生徒に対し、カーボンニュートラルの実現に向けた手段の一つにカーボンリサイクルという技術があることや、その重要性を伝える貴重な機会となりました。グループワークでは二酸化炭素の排出について多面的に捉えて、利用価値について深く考察していた姿や、前向きな意見・感想が寄せられたことから、次世代教育の重要性を改めて実感いたしました。こうした、将来的なカーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う次世代との交流にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ事務局までご相談ください!