広島大学附属高等学校の1年生を対象としたカーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。

将来的な、カーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う人材育成に向け、広島大学附属高等学校の1年生全員を対象に、カーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。

●開催日 2025年4月30日(水) 13:25~14:15

●開催場所 広島大学附属高等学校

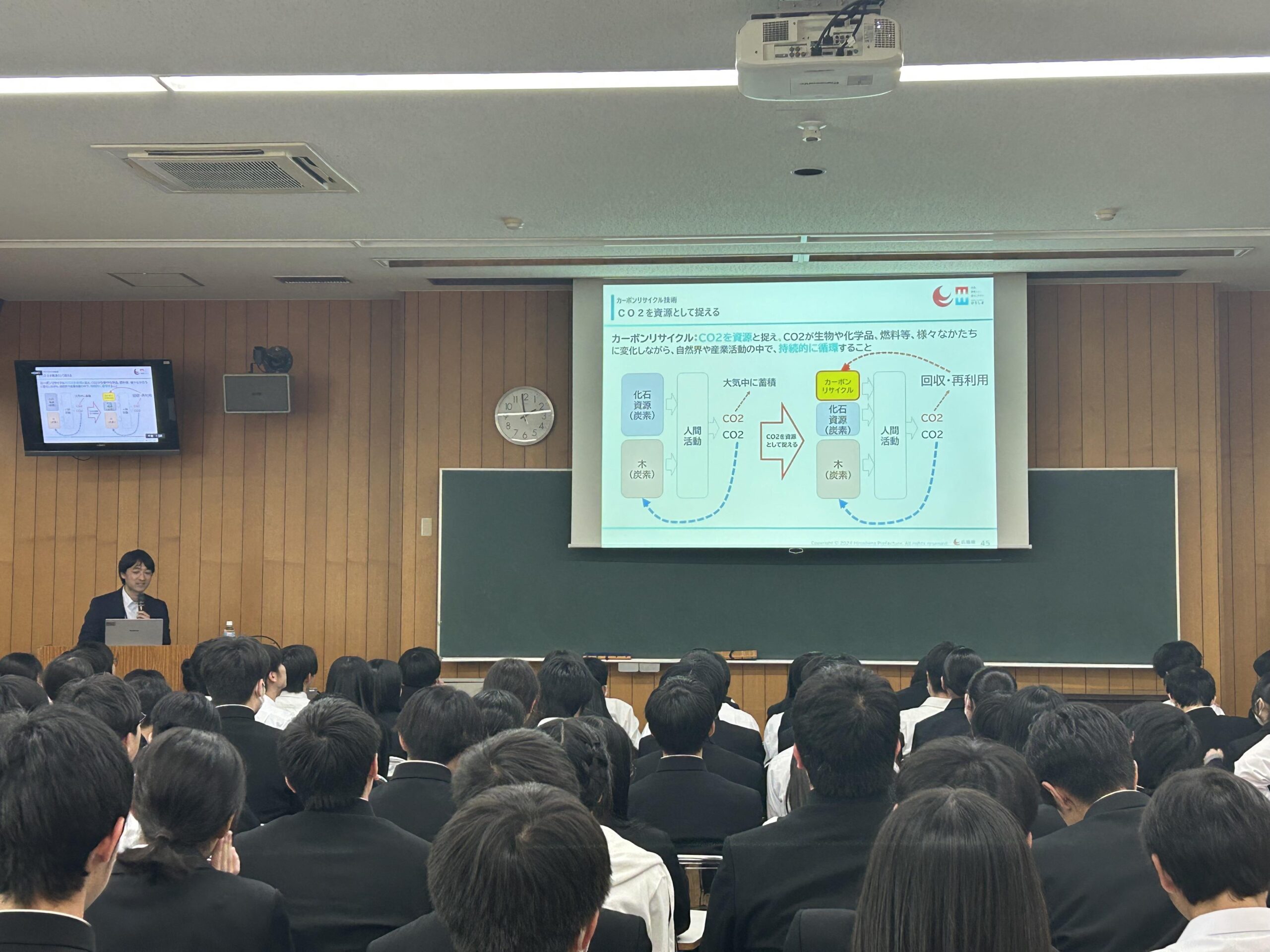

■授業風景

地球温暖化と二酸化炭素の関係性や、地球における二酸化炭素の歴史や役割について説明した上で、カーボンニュートラルの実現に向けて、二酸化炭素を有価物ととらえ、回収し、利用する「カーボンリサイクル」を推進する重要性について学びました。

はじめに、「カーボンリサイクルについて知っている人がいますか」と問いかけると、全体の3割ほどの人が挙手し、カーボンリサイクルや環境問題についての高い関心がうかがえました。カーボンリサイクル技術は、地球温暖化の進行を抑えカーボンニュートラルを達成するために必要な先端技術であることを説明し、現在どの程度地球温暖化が進行しているかを様々なグラフや資料を用いて学びました。生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾けていました。

そのうえで、二酸化炭素は本来は生物が活動するために必要な酸素を生成するのに不可欠な物質で、二酸化炭素の排出量と森林等による吸収量のバランスを均衡にしてカーボンニュートラルを実現させることが持続可能な社会の実現に必要であると学びました。生徒からは、「二酸化炭素は環境に悪いもので、減らせば減らすほどいいと思っていたが、植物の成長や酸素の生成に必要不可欠だと聞いて、バランスが重要だと考えが変わった」「元々二酸化炭素の保温効果によって、地球温暖化が進んでいるということは知っていたので、有害なものとばかり考えていたが、二酸化炭素が光合成によって酸素になっているという話を聞き、全ての働きが有害でないとわかった」といった声が聞かれ、二酸化炭素の新しい見方に驚いている様子でした。

現在、省エネや再生可能エネルギーの利用が進められていますが、それらの方法にも限界があることから、二酸化炭素の排出を減らす取組だけでなく、二酸化炭素を分離回収し、利用することも同時に行うことの重要性や、実際に広島県内で取り組まれているカーボンリサイクルの研究事例なども紹介し、広島県が全国に先駆けて力を入れているカーボンリサイクルとは何かについて学びました。生徒からは、「二酸化炭素を減らせるだけでなく、資源を生み出すこともできて一石二鳥だと感じ、また、ただ排出量を減らすよりも持続的に実現できそうなので、リサイクル技術がもっと普及してほしいと思った」「二酸化炭素を地中に埋めたり、メタネーション等のカーボンリサイクル技術など二酸化炭素の活用法が様々あると初めて知り、身近な場所にもこのような方法が使われていると分かって感心した」などの感想が寄せられました。

特別授業を通して、生徒からは「まったく二酸化炭素を出さないというのは不可能だし、それはそれで良くないため、循環がうまくいっていれば大気中の二酸化炭素濃度も高くならず、地球温暖化防止にもつながると分かり、二酸化炭素への意識が変わった」「二酸化炭素は地球温暖化を進行させる良くない気体という印象があったが、二酸化炭素を原料として燃料などを生産するなどしてリサイクルしたり、そもそも、酸素が生成されるために必要だったりすることを聞き、上手く扱えば利益を与えてくれるものという印象に変わった」「二酸化炭素の排出量をどのようにして減らすのかという視点にとらわれていたので、二酸化炭素を資源として活用するという視点があるということに衝撃を受け、深く印象に残った」との感想がありました。

■まとめ

生徒に対し、カーボンニュートラルの実現に向けた手段の一つにカーボンリサイクルという技術があることや、その重要性を伝える貴重な機会となりました。特別授業の終わりに多くの質問や意見をいただき、二酸化炭素の利用価値について深く考察していた姿や、前向きな意見や感想が寄せられたことから、次世代教育の重要性を改めて実感いたしました。こうした、将来的なカーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う次世代との交流にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ事務局までご相談ください!